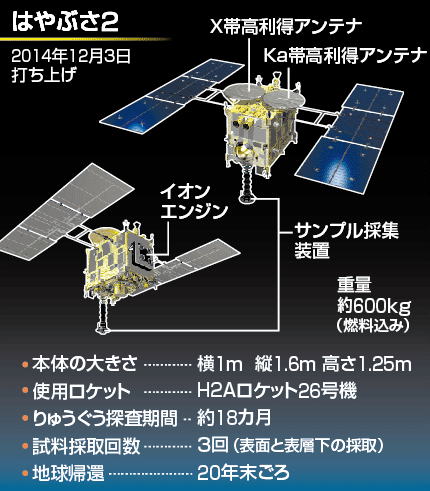

| 時期 | イベント | ||||||

| 打ち上げ 2014年12月3日 午後1時22分4秒 | |||||||

| 打ち上げ1時間47分後、地球を1周してきた、はやぶさ2 と H2Aロケット 26号機 2段目 とを、日本から観測がしやすい太平洋ミクロネシアの900km上空で分離 | |||||||

| クリティカル運用期間 2014年12月4日 ~ 2014年12月5日 | |||||||

|

|||||||

| 初期機能確認期間 2014年12月5日 ~ 2015年3月2日 | |||||||

| 推進力となるイオンエンジンや観測機器等の機能確認及び取得データ評価等が済み、初期機能確認期間終了 | |||||||

| 2014年 12月末 |

イオンエンジン4基それぞれの作動試験を行い、設計通りの推力が出ることを確認 | ||||||

| 2015年 1月8日 |

4基あるイオンエンジンそれぞれについて、単独での動作確認完了 | ||||||

| 2015年 1月 |

イオンエンジンを複数組み合わせた運転、24時間連続の自動運転実施。新たに搭載された高速通信機能の確認等も順調に完了 | ||||||

| 巡航フェーズ 2015年3月3日 ~ 2018年2月25日 | |||||||

| 小惑星1999 JU3に向けた航行段階(巡航フェーズ)(電気推進動力航行)に移行 イオンエンジンの連続運転時間を徐々に増やし、イオンエンジンAとDの2台による連続運転を、期間中2回に分けて合計約600時間(約25日間分)行い、航行速度を60m/秒に増速する予定 |

|||||||

| 2015年 3月3日 14時0分 現在 |

太陽からの距離 | 1億6,245万km | |||||

| 地球からの距離 | 3,590万km | ||||||

| 航行速度 | 27.36km/s | ||||||

| 赤経 赤緯 | 91.94度 -8.57度 | ||||||

| 2015年 3月3日 ~ 2015年 3月21日 |

イオンエンジンを409時間連続運転する 第1回連続運転(軌道制御運転)実施、計画通り軌道制御(軌道変更)できていることを確認 地球スイングバイ時の地球最接近距離を、打ち上げ直後の計算値 314万kmから、67万kmへ近付けることに成功 |

||||||

| 2015年 4月27日 現在 |

太陽からの距離 | 1億6,051万km | |||||

| 地球からの距離 | 5,275万km | ||||||

| 航行速度 | 27.68km/s | ||||||

| 総飛行距離 | 3億5,166万km | ||||||

| 2015年 6月上旬 |

第2回イオンエンジン連続運転 (軌道制御運転) 地球スイングバイ時の地球最接近距離を、1万kmへ近付ける予定 |

||||||

| 2015年8月 ~ 2015年9月 |

イオンエンジンによる軌道微調整期間 | ||||||

| 2015年10月 初旬以降 |

化学推進系による精密誘導開始 | ||||||

| 2015年 10月14日 |

地球からの距離約2000万kmの位置を航行中 | ||||||

| 2015年 12月3日 |

夕方から夜にかけて、地球に近づいてその脇を通過、加速および起動変更を行う地球スイングバイ※を実施、速度は、秒速 30.3キロ(時速約 10万9千キロ)から、31.9キロ(時速約

11万5千キロ)になるということです 2015年12月3日19時08分(日本時間)に地球に最接近、太平洋上空を北から南へ飛行し、ハワイ諸島付近の太平洋上空約3,090kmを地球から見て秒速約10.3キロで通過しました NASA深宇宙ネットワーク局の支援を受けた探査機運用により、最接近後の探査機の状態は正常であることを確認しました 現在、はやぶさ2プロジェクトチームでは、地球スイングバイ後の「はやぶさ2」の軌道の計測と計算を行っており、「はやぶさ2」が目標とする軌道に入れたかどうかの確認には1週間程度かかる見込みです 日本で最も観測条件の良い北海道で、日没から3時間程度はやぶさ2を観測できる見込みで、明るさは10等級程度の為肉眼では見えませんが、兵庫県佐用町の兵庫県立大西はりま天文台、岡山県井原市の美星天文台、長野県木曽町の東京大木曽観測所等、各地の大型望遠鏡では、地球に近づき夜空を移動する姿が撮影されました ※.「はやぶさ2」 地球スイングバイの詳細につきましては、「小惑星探査機 はやぶさ2 地球スイングバイ 加速 減速 スウィングバイ とは」(次のページ)をご参照下さい |

||||||

| 2015年 12月14日 |

2015年12月3日に行った地球スイングバイの結果、「はやぶさ2」は予定通り目標とする軌道に入り、現在、一路、小惑星 「Ryugu(リュウグウ)」 を目指し、正常に飛行を続けていることが確認されました | ||||||

| 2017年 7月12日 |

小惑星「りゅうぐう」到着まで 約 1年、「はやぶさ2」は、地球から 約 1億8000万キロ離れた宇宙空間を順調に飛行中です 航行用のイオンエンジンも、到着までに必要な 約 7000時間の噴射のうち 3900時間を終え順調です 「はやぶさ2」は、2018年初め頃から約半年間、到着前最後となるイオンエンジンの連続噴射を実施、2018年5月頃から搭載カメラで小惑星の姿を捉え始めます |

||||||

| 2017年 12月3日 |

「はやぶさ2」 が、2014年12月3日、H2Aロケット 26号機 によって打ち上げられてから丸 3年 「はやぶさ2」 は、地球と火星の間の軌道にある小惑星「リュウグウ」を目指して順調に飛行中で、リュウグウ到着まで 後 600万キロあまりの距離にまで近づいています |

||||||

| 小惑星 「リュウグウ」 到着 最終準備段階 2018年2月26日~ | |||||||

| 2018年 2月26日 |

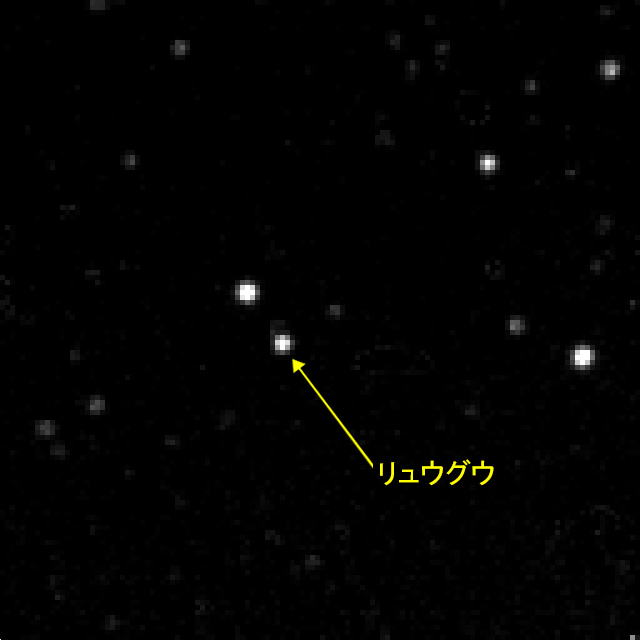

小惑星探査機「はやぶさ2」は、小惑星Ryugu(リュウグウ)の撮影に成功 ※、はやぶさ2プロジェクトは小惑星到着の最終準備段階へ移行しました 小惑星探査機「はやぶさ2」は、小惑星Ryugu(リュウグウ)の撮影に成功 ※、はやぶさ2プロジェクトは小惑星到着の最終準備段階へ移行しました探査機の航路、性能ともに問題なく、現状のままリュウグウへの進路を維持し、最大推力で進行します 撮影日 : 2018年2月26日 |

||||||

| 2018年 6月19日 |

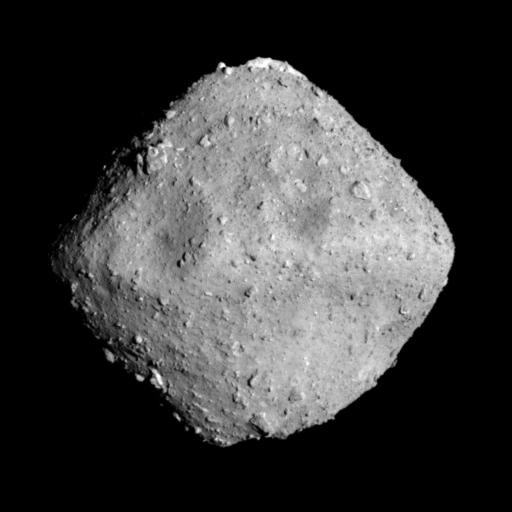

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、探査機「はやぶさ2」が 約 240キロ離れた距離から捉えた小惑星「リュウグウ」の画像を公開、金平糖のような形状で、表面には直径

200メートル超のクレーターも確認できます 宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、探査機「はやぶさ2」が 約 240キロ離れた距離から捉えた小惑星「リュウグウ」の画像を公開、金平糖のような形状で、表面には直径

200メートル超のクレーターも確認できます赤道部分がふくらんだ形は、高速で自転する比較的小さな小惑星に見られるということです はやぶさ2は、2018年6月27日にもリュウグウに到着する予定です 撮影日 : 2018年6月18日 |

||||||

| 2018年6月27日 小惑星 「リュウグウ」 到着 | |||||||

| 2018年 6月27日 |

JAXAは、小惑星探査機 はやぶさ2が、往路 約 3年半 32億キロの飛行を終え、2018年(平成30年)6月27日9時35分(日本時間)、小惑星リュウグウ上空

約 20kmに設定された観測用基準点(ホームポジション)に到着したことを確認しました JAXAは、小惑星探査機 はやぶさ2が、往路 約 3年半 32億キロの飛行を終え、2018年(平成30年)6月27日9時35分(日本時間)、小惑星リュウグウ上空

約 20kmに設定された観測用基準点(ホームポジション)に到着したことを確認しました※.ホームポジションは、これよりも遠いと観測が難しく、近いとリュウグウの引力の影響を受け化学エンジンの噴射回数が増えるため、観測機器による観測が可能で、化学エンジンの噴射を適度に抑えられる距離として 約 20kmに設定されています 初代はやぶさが探査を行ったイトカワは長さ 約 500メートルとリュウグウ(推計直径 900メートル)より小さく、引力が弱かったためより近い上空 約 7kmに設定されました 今後、小惑星リュウグウの科学観測、試料採取へ向けた調査など探査活動を行う計画で、表面を詳しく観測して着陸地点を決めた後、2018年10月頃に、計 3回を予定している内の最初の着陸・試料採取を試みます 小惑星リュウグウは、生命の元となる水や有機物を含む「C型小惑星」に分類されており、はやぶさ2はりゅうぐうから試料を回収することで、生命の起源を解き明かそうとしています 2018年6月27日撮影されたりゅうぐうは黒っぽく見え、JAXAによると炭素を多く含む可能性を示しているということです C型小惑星から飛来する隕石(いんせき)は炭素を多く含む特徴があり、りゅうぐうが炭素に富んでいることが実際に確認できた意義は大きいということです 質量の小さい小惑星は、構成する物質が熱や圧力による変化を受けておらず、約 46億年前の太陽系誕生当時の姿をとどめているとされ、初代はやぶさが試料を持ち帰った小惑星イトカワが水をほとんど含まない「S型」に分類されるのに対し、はやぶさ2が探査を行うりゅうぐうは「C型」小惑星で、地球に豊富にある水や生命の元となる有機物は、こうした小惑星からもたらされた可能性があると考えられています 撮影日 : 2018年6月26日の12時50分(日本時間)頃の撮影 JAXA提供 |

||||||

| 2018年9月22日 小惑星探査機「はやぶさ2」搭載ローバ MINERVA-II1 小惑星 「リュウグウ」 に着陸 | |||||||

| 2018年 9月22日 |

この 2台の小型探査ロボットは、ジャンプして移動する機能を持ち、リュウグウ表面を跳びはねて画像を撮影することにも成功、小惑星上で探査ロボットが移動しながら探査するのは世界初ということです 小型探査ロボット 2台は、いずれも円柱に近い形、直径 18センチ、高さ 7センチ、重さ 約 1キロで、光や温度の状況によって自動でモーターを回転させ、跳ねるように別の場所に移動できます |

||||||

| 2018年 9月27日 |

岩や石に覆われた黒っぽいリュウグウの地表面が鮮明に写っており、ミネルバ2が、地表面をジャンプしながら移動した際に撮影したもので、小惑星の地表面をこれほど高精度にとらえたのは世界初のものになります リュウグウには、他の天体が衝突した痕跡とみられるクレーターが複数観測されており、JAXA の吉川真ミッションマネージャは「衝突の衝撃でできた砂が地表を覆っているとも考えていた。もう少し砂があるかと思っていたが、かなり石がごろごろしていて意外な印象だ」と話しています |

||||||

| 2018年 10月15日 |

2018年10月下旬にもう一度低高度に降下するリハーサルを実施し、2019年1月末以降の着陸に向けた情報収集が進められます リュウグウの表面は想定以上に全体的にデコボコしており、はやぶさ2が着陸する際に機体を損傷する恐れが高く、表面の物質を採取することは難しい状況だということが分かり、高度 50メートルよりも低くなると、表面のデコボコの影響を受けやすくなり、降下が難しくなるとみられていました 「はやぶさ2」プロジェクトチームでは、探査機を目的の地点へ誘導する精度を確認し、リュウグウ表面のより詳細な情報を得るため、着陸を延期して事前のリハーサルを今回を含め今月中に 2度実施することとしています |

||||||

| 2018年 10月25日 |

リハーサルの際に、「はやぶさ2」に搭載しているターゲットマーカ1個を分離し、リュウグウに投下しました ターゲットマーカはリュウグウに着地し、「はやぶさ2」から撮影した画像に写っていることが確認できました。「はやぶさ2」の状態は正常です JAXAは、広報・アウトリーチ活動の一環として、平成25(2013)年に「はやぶさ2」のターゲットマーカと帰還カプセルに載せるお名前・メッセージの募集を実施しており、今回投下したターゲットマーカには応募された名前を搭載しており、リュウグウへ届けられました |

||||||

| 2019年2月22日 小惑星探査機 「はやぶさ2」 第1回目タッチダウン成功 | |||||||

| 2019年 2月22日 |

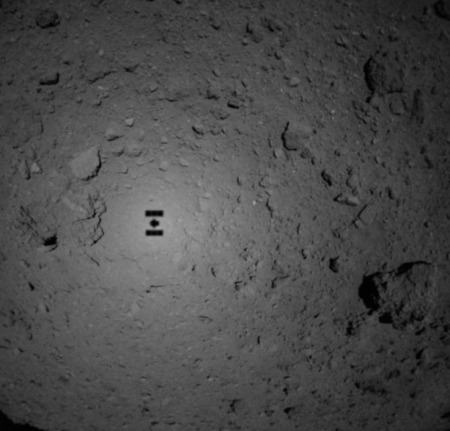

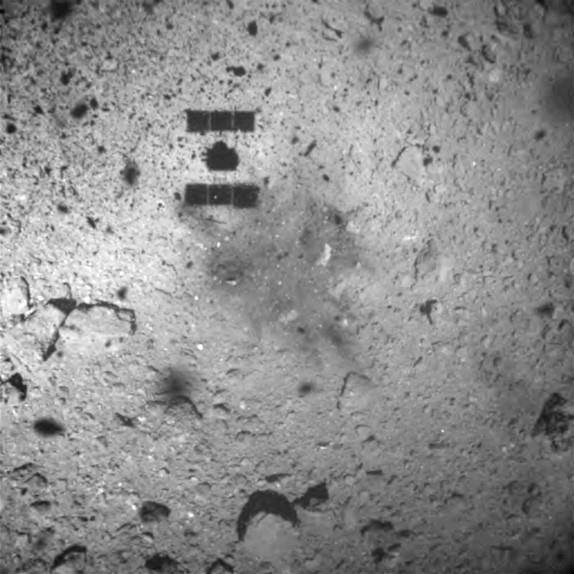

「はやぶさ2」から送られてきたデータを確認した結果、サンプル採取のためのプロジェクタイル(弾丸)の発射を含む「はやぶさ2」のタッチダウンのためのシーケンスが実施されたことが確認できました JAXAは、「はやぶさ2」の状態は正常で、リュウグウへのタッチダウンが成功したとしています 公表された写真は 探査機「はやぶさ2」自身が、小惑星「りゅうぐう」に着陸、上昇に転じた直後に撮影したりゅうぐう表面の写真で、地表には「はやぶさ2」自身の影も写っており、また、着陸地点近くには、着陸前の撮影では見当たらない地表の黒い部分が写っており、「はやぶさ2」が離着陸に使った化学エンジンの噴射跡とみられるとのことです これまでの上空からの撮影では、りゅうぐう表面は岩だらけで、細かい砂は見当たらず、JAXA担当者は「噴射や着陸の衝撃で、風化してもろくなった表面が砕けた可能性もある」と話しています |

||||||

| 2019年4月5日 小惑星探査機 「はやぶさ2」 携行 衝突装置(SCI:)にて 小惑星に人口クレーター作成 | |||||||

| 2019年 4月5日 |

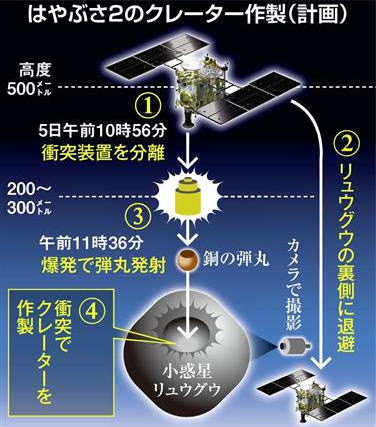

「はやぶさ2」の広角の光学航法カメラ(ONC-W1)により、SCIの分離が行われた様子を捉えたことから、SCIの分離が計画通り実施されたと判断、衝突装置を作動させました 「はやぶさ2」は衝突装置運用による影響を回避するため、SCI作動前に小惑星後方の安全地帯に退避しています 現在、「はやぶさ2」の状態は正常です 「はやぶさ2」より分離したカメラ(DCAM3)が、SCIの作動時間に撮影した写真に、リュウグウ表面から高さ 70~80メートルまで舞い上がる噴出物の様子が捉えられていたことから、SCIが計画通り作動したと判断しています はやぶさ2は、2019年4月5日午前、高度 約 500メートルまで降下、10時56分に弾丸を発射するための衝突装置を分離、続いて小型カメラを分離、11時36分に高度 約 200メートルで衝突装置を爆発させ、ソフトボール大の重さ 2キロの銅の塊を発射、秒速 2キロで小惑星の地表に衝突させました はやぶさ2から分離した小型カメラは、リュウグウから 約 1キロ離れた宇宙空間に浮かんだ状態で、衝突装置が爆発し、銅のかたまりがリュウグウ表面に衝突する様子を1秒に1枚のペースで撮影を続け、爆発の様子の撮影に成功、岩石が飛び散る様子が確認できたことから、JAXAは弾丸衝突に成功したと判断しています 実際にクレーターができたかどうかは 2019年4月下旬にも上空から観測して調べる予定になっています (上イラスト) はやぶさ2、小惑星への弾丸衝突に成功 JAXA発表 |

||||||

| 2019年4月25日 小惑星探査機 「はやぶさ2」 人口クレーター作成を確認 | |||||||

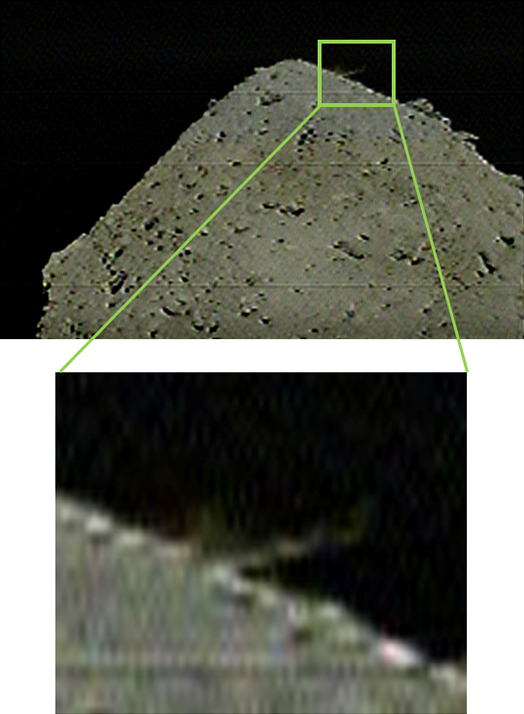

| 2019年 4月25日 |

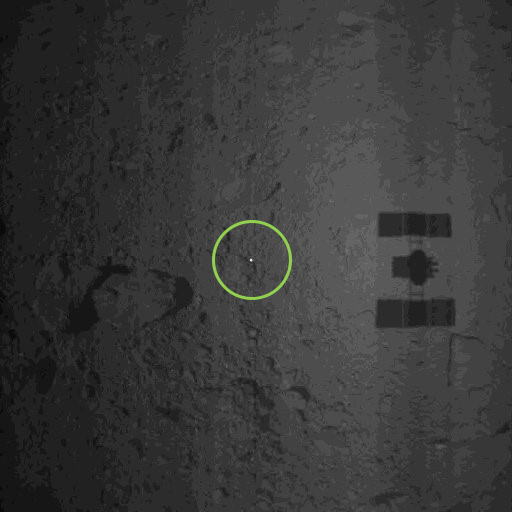

左画像 2019年3月22日 右画像 2019年4月25日 (いずれも探査機上の撮影日、日本時間) 画像のクレジット:JAXA, 東京大, 高知大, 立教大, 名古屋大, 千葉工大, 明治大, 会津大, 産総研 左右の画像を比較したところ、点線で囲っている付近に衝突装置によって生成された人工クレーターを確認しましたクレーターの大きさや深さについては解析中です |

||||||

| 2019年7月11日 小惑星探査機 「はやぶさ2」 第2回目タッチダウン成功 | |||||||

| 2019年 7月11日 |

JAXA(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構)は、小惑星探査機「はやぶさ2」を小惑星Ryugu(リュウグウ)へ接地(タッチダウン)させ、リュウグウの試料を採取する運用を実施しました 「はやぶさ2」から送られてきたデータを確認した結果、サンプル採取のためのプロジェクタイル(弾丸)の発射を含む「はやぶさ2」のタッチダウンのためのシーケンスが正常に実施されたことが確認されました 2019年2月22日に実施した1回目のタッチダウンでは、小惑星「リュウグウ」の表層の物質を試料として採取しましたが、2回目となる今回のタッチダウンでは、2019年4月5日に衝突装置(Small Carry-on Impactor、SCI)の銅板(ライナー)を打ち込んで形成した人工クレーターからの噴出物(イジェクター)の採取を目的としています 今回のタッチダウンで狙ったのは、人工クレーターの中心から10m、事前に落下した光を反射する目印(ターゲットマーカー、TM)から2.6mの地点を中心とする半径3.5mの領域で、JAXAによれば、リュウグウの深さ0~約1mから掘削された物質の混合物(惑星内部の物質)が、イジェクターとして平均約1cmの厚みで堆積していると推定されています 惑星内部の試料を採取する意義は、表層の試料との比較によって、表層の試料における太陽風や宇宙線による影響を評価できること、および、もし地下物質がその影響をあまり受けていなければ、太陽系形成期の情報を詳細に得られると期待されています 特に、有機物は太陽風や宇宙線によって影響を受けやすいため、地下物質を得ることは大きな価値があるということです |

||||||

| 2019年11月13日 小惑星 「リュウグウ」 出発 地球帰還フェーズ (電気推進動力航行) | |||||||

| 2019年 11月13日 |

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、小惑星探査機「はやぶさ2」の小惑星Ryugu(リュウグウ)からの出発を確認しました JAXAは2019年(令和元年)11月13日の「はやぶさ2」の運用において、「はやぶさ2」の化学推進系スラスタを噴射して軌道制御の運用を行い(※)、「はやぶさ2」が11月13日10時05分(機上、日本標準時)に小惑星リュウグウを出発したことを確認しました 地球帰還に向けてイオンエンジンなどの搭載機器類のチェックを行った後、球帰還フェーズへと移行しました (※) 11月13日の「はやぶさ2」運用時間:11月13日8時00分~11月13日13時30分(日本標準時) 化学推進系スラスタの噴射は、11月13日の運用中に予め探査機に送信したコマンドプログラムのタイムシーケンスの中で自動的に行われました |

||||||

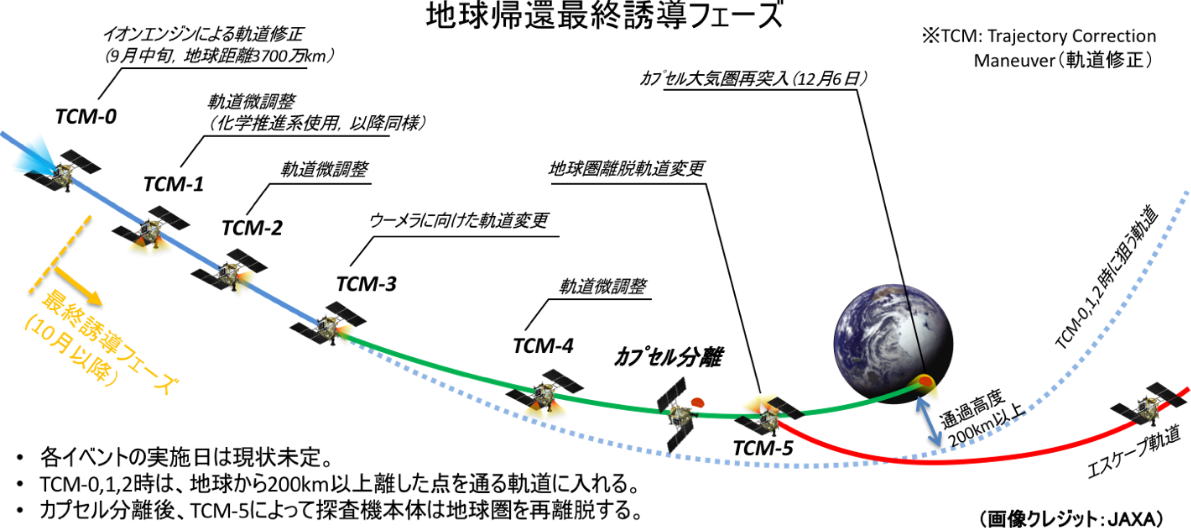

| 2020年12月6日 地球帰還 再突入カプセル回収 | |||||||

| 2020年 12月6日 |

はやぶさ2は、小惑星「りゅうぐう」の砂が入っているとみられる再突入カプセルを上空で分離、カプセル本体、ヒートシールド、パラシュートは 2020年12月6日にオーストラリアの砂漠地帯ウーメラ立入制限区域内にて回収されました その後のはやぶさ2は、地球を離れて新たな探査を行う予定で、カプセル分離後、12月5日15時30分から16時30分(日本時間)にかけて、地球圏離脱軌道への遷移のための軌道変更を3回に分けて実施、12月5日16時31分に完了しました なお、探査機は正常です  |

||||||